アパート購入と賃貸経営の流れ! アパート経営成功のポイント【保存版】

2023.01.22

かつては、資産形成といえば貯蓄をメインに考える方が多かったかもしれません。「貯蓄から投資へ」といわれるようになり、今では資産形成が当たり前の時代になりました。中でも不動産投資が注目されていますが、そもそもアパート経営は「あり」なのでしょうか。

この記事では、アパート購入から運用までの流れ、アパート経営のメリット・デメリット、成功の秘訣までを徹底解説します。

目次

アパート経営とは

アパート経営とは、アパートを建築、または新築・中古アパートを購入し、部屋を第三者に賃貸することで家賃を得る不動産賃貸業です。不動産投資には所有している不動産の価値が高まったタイミングで売却して売却益(キャピタルゲイン)を得る方法と、マンションやアパート経営のように資産を保有したまま運用益(インカムゲイン)を得る方法があります。

資産を売却して利益を得るキャピタルゲインは、土地の価値が上昇を続けていたバブル期には注目されていました。しかし、バブル崩壊後は、アパート経営のように保有している物件から得られるインカムゲインを目的とした不動産投資のほうがポピュラーになっています。特に魅力のある収益性の高い物件に投資すれば、大きい利益も得られる手法です。

土地があるか、ないかで戦略は変わる

同じアパート経営を行う場合でも、すでに土地や収益物件を持っているのかどうかで戦略は変わってきます。考えられるケースをみていきましょう。

すでに所有している土地がある場合や、相続で土地を所有することになった場合は、その土地にアパートを新築して経営を始められます。空いている土地を遊ばせておかず、有効に土地活用ができる方法のひとつです。

所有している土地や相続した土地にアパートを建築する

アパート経営を始めるにあたって土地購入費用がかからず、探す手間もいらないのは大きなメリットでしょう。ただし、賃貸需要の有無など、アパート経営に向いている土地かどうかの調査はしなければなりません。地盤の状態や法的な規制によっては希望する建物が建築できない可能性もあるため、事前調査の必要があります。

土地を購入してアパートを新しく建築する

土地を所有していなければ、土地を購入してアパートを新しく建築する方法があります。土地探しもアパートの建築も一から始められるため、自由度の高い点がメリットです。

特に入居者様が集まらなければ成り立たないアパート経営では、立地が最重要ポイントになります。最初からニーズの高い立地を選べるとともに、建物の設計にもオーナー様の希望を盛り込めるなど、自分の裁量で物事を進められるでしょう。

ただし、土地購入とアパート建築両方の費用がかかるため、初期投資が高額になるのはデメリットといえます。手間や時間もかかることで、実際にアパート経営を開始するまでに時間がかかります。

新築及び中古物件を土地込みで購入する

土地を所有していないケースでは、新築アパートや中古アパートを購入する方法も選択肢として考えられます。土地と建物を同時に入手できるため、特に中古アパートの購入なら初期費用が抑えられるメリットもあります。

中古物件の場合、収益物件として成り立っているアパートをオーナーチェンジ物件として入手できれば、当初から家賃収入を得られることもメリットです。ただし、すでに存在している物件の間取りや内装などが、自分の理想に合うとはかぎりません。

また、物件の年数が経過していれば、想定よりも高額な修繕費がかかる可能性もあります。物件によっては欠陥や瑕疵が見つかるリスクもあるため、購入にあたっては注意が必要です。

所有している収益物件を売却してアパート経営を開始する

すでに収益物件を所有している方の場合、その物件を一旦売却して、新たにアパート経営を開始するほうが利益を出せるケースもあります。いわゆる資産の組み替えで、相続などで受け継いだ物件が老朽化している場合などに効果的です。

年数が経過したマンションやアパートはどうしても市場価値が下がり、収益性も低くなってしまいます。そのまま所有していても、近隣に新しい物件が増えれば、入居者様が集まりにくくなるかもしれません。修繕費が多くかかるようになると、収支のバランスが取りにくくなることも考えられます。

もし、健全なアパート経営ができない可能性が高くなりそうなら、資産を組み替えることで長期的には収益を確保できるようになります。

アパート経営を始めるまでの流れ

では、実際にアパート経営を始める際、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは中古の1棟アパートを購入するケースで解説していきます。

アパート経営の目的を決める

まずアパート経営をしたいのはなぜなのか、目的をはっきり定めましょう。具体的には老後資金を貯めるため、節税、月々のキャッシュフローを増加させたいなどの理由が挙げられます。そして、実はこの目的が一番大事です。同じアパート経営をしたいといっても、投資目的によって戦略も変わってくるからです。

人によって価値観が違うのはもちろん、ライフステージによってもアパート経営をしたい目的が変わってくる可能性があります。節税に関しても相続税対策をしたいのか、所得税を抑えたいのかなど、理由は人それぞれでしょう。アパート経営の目的を定めたうえで、より効果的にアパート経営をしていくための戦略を練ることが大事です。

物件を探す

アパート経営を始めることが本格的に決まったら、いよいよ目的に合う物件を探しましょう。土地から探して建築するのか、中古物件を取得するのかなど、目的によって探し先や打診先も異なります。中古物件を探す場合は不動産会社に相談する方法や、ポータルサイトなどから情報収集する方法がメインです。

インターネットを便利に使える時代になり、ポータルサイトでは収益物件の情報も簡単に検索できるようになりました。収益物件を専門に扱うサイトも存在しているため、ある程度は希望に合う物件の目星をつけられるでしょう。

候補になる物件があれば現地調査や物件の内見をしつつ、資料(レントロール)を精査してください。市場は常に変化しているうえ、ご自分の状況も変化することがあるため、必要に応じて条件面を見直す必要が出てくることもあります。

物件購入申し込みをする

購入したい物件が絞れたら、不動産会社に物件の買付申込書を提出します。いいと思う物件は、不動産投資を考えている多くの方にとってもいい条件を備えていることがほとんどです。市場に出てもすぐに売れてしまう可能性があるため、購入を決めたら早めに意思表示をする必要があります。

ただし、物件の詳細や予算などが、自分に合うものでなくてはなりません。適切な判断ができるよう、あらかじめ目的や条件を決めておくことが大事です。値引きを希望する場合は、買付申込書を提出する際に交渉しましょう。

融資の事前審査を受ける

物件を購入するのに融資を活用するのなら、金融機関に不動産投資ローン(アパートローン)の申し込みも行わなければなりません。不動産会社へ買付の申し込みを行うとともに、金融機関にも相談に行き、事前審査(仮審査)を受けます。

審査の基準は金融機関によって異なることがあるため、断られても諦めず別の支店や別の金融機関に申し込んでみてください。ただ、いきなり申し込みに行っても断られる可能性があるため、不動産会社や知り合いのアパートオーナー様に紹介してもらったほうがスムーズにいくことがあります。

不動産売買契約・手付金

売主との間で条件が合えば、いよいよ売買契約を結ぶ段階です。契約時の手続きには、次の3つのステップがあります。まず対象の物件の状態や規約、売買代金や支払い方法などが詳細に記載されている重要事項説明書をもとに重要事項の説明を受けます。

間違いがなければ不動産売買契約書を取り交わしますが、融資を受ける場合は審査を通らなかったら契約解除となる「ローン特約」を付けておくことがポイントです。あとは手付金を支払う手続きを行います。

賃貸管理会社を選ぶ

無事にアパートを購入し、賃貸経営を開始することを想定して、このタイミングで賃貸管理会社の選定も始めておきましょう。所有するアパートをオーナー様が自分で管理することも可能ですが、すべてを自分で行うのは難しいことも考えられます。

日常的な管理は自分で行う予定でも、入居者様募集をしてくれる仲介会社は探しておくなど、ニーズに合わせて適切な準備をしておくことが大切です。実際に物件の管理をすべて自分で行うのは難しいと感じるのなら、賃貸経営のノウハウを持った賃貸管理会社をパートナーとして選ぶといいでしょう。

物件を購入した不動産会社が賃貸管理会社も兼ねているのなら、入居者募集や売却時の出口戦略もフォローしてもらえる可能性があります。売買と賃貸管理を行う管理会社に依頼するのも一つの方法ですが、賃貸管理会社の選定は慎重に行い、空室対策に強いパートナーを選定しましょう。

融資の本審査を受ける

融資の事前審査に通ったら、正式に本審査に申し込みを行います。融資は本審査に通ってはじめて受けることが可能ですが、事前審査を通ったからといって必ず本審査も通るとは限らないところに注意してください。本審査では主に物件に担保としての価値があるのか、融資の返済を問題なくできる状態にあるのかなどが審査されます。

本審査は事前審査に比べて申し込み時の書類が多く必要になるため、手続きをスムーズに進めるために、あらかじめどのような書類が必要なのか確認して準備しておくといいでしょう。審査が通ったら、金銭貸借契約を結びます。

決済・物件の引渡し

融資の本審査が通れば、いよいよ代金の決済と物件の引渡しです。通常物件の引渡しは、融資を実行する金融機関で行われます。引渡し時には売主と買主、仲介をする不動産会社の担当、司法書士などが同席します。

代金の決済と引渡しが完了したら、残る手続きは登記申請です。不動産は売買によって所有者が売主から買主に移るため、司法書士に登記申請の手続きを行ってもらいます。登記が完了すれば、正式に購入した物件が自分の所有になります。

アパート経営のメリット

アパート経営には、いくつかのメリットがあります。アパート経営のメリットについて、以下4点にまとめて解説していきましょう。

安定した家賃収入が得られる

アパート経営の大きなメリットは、家賃というインカムゲインを長期にわたって得られることです。同じ賃貸経営でも、オフィスビルや店舗がテナントに入っている物件など、さまざまな形態があります。アパート経営のメリットはどこにあるのでしょうか。

飲食店やコンビニエンスストアなどの店舗に貸している物件の場合、近隣に競合店が進出するなど経営環境の変化で一気に売り上げが落ちる可能性があります。テナントが撤退してしまったら、家賃収入は得られません。一般的なオフィスでも、業績悪化や働き方改革でリモートワークが推進されるようになると、オフィスの規模縮小を検討する企業も出てくることがあります。

オフィスビルや商業店舗は景気変動の影響を受けやすく、次のテナントを見つけにくくなったり、家賃を下げざるを得なくなったりします。その点、アパートのような住居系の賃貸経営は景気の動向に左右されにくく、相場も安定していることが特長なのです。

レバレッジ効果がある

アパート経営は、「テコの原理」を意味するレバレッジ効果が高いのもメリットです。不動産投資をテコの原理に例えると、投じる自己資金は少なくても、金融機関の融資を活用することで投資効果を高め、より大きい収益を得られる状況を指します。

自己資金に融資額をプラスして、規模の大きい収益物件を購入できれば、自己資金のみで購入できる物件よりも資産規模を大きくすることができます。これが不動産投資におけるレバレッジ効果です。自己資金は比較的少なくても、金融機関の融資を活用してレバレッジを効かせれば、資産形成のスピードアップが可能です。

インフレに強い

インフレ(インフレーション)はお金の価値が下がり、物の価値が上昇することです。実物資産であるマンションやアパートなどの不動産は、インフレに強いといわれています。なぜなら物価の上昇に比例して、不動産価格も上がるのが一般的だからです。

もしインフレが続き、20年後に物価上昇率が100%になっていたら、現金1億円の価値は実質半分になってしまいます。一方、不動産の場合、物価の上昇が続いているときは物件価格も上昇する傾向にあります。エリアによっては、地価上昇率が物価上昇率を上回ることもありえます。

所得税節税と相続税対策になる

不動産所得は給与所得などほかの所得との損益通算ができます。損益通算とは、マイナスの所得とプラスの所得がある場合に合算できる制度です。もし、アパート経営による不動産所得でマイナスが出たら、ほかの所得と合わせることで全体の所得を小さくできるメリットがあります。

アパート経営を行っていると、さまざまな諸費用が発生します。不動産所得は家賃などの収入金額から、必要経費を差し引いた金額です。特にアパート経営では、減価償却を活用することで大きな節税効果を得られます。

不動産所得を計算する際は、減価償却費はもちろん公租公課や修繕費、管理費や広告宣伝費、共用部分の水道光熱費まで諸費用を忘れず計上することが大事です。

アパート経営は相続税対策にもなります。資産を現金や預貯金として持っていた場合、相続税課税評価額は時価100%です。資産がアパートになると、土地は貸家建付地となり、評価減となります。建物も借地権割合が加味されるため評価額が軽減され、結果的に相続税が何分の1にもなることがあります。

アパート経営のリスクと注意点

さまざまなメリットがあるアパート経営にもリスクはありますが、冷静に対処することでコントロールは可能です。ここでは代表的なリスクや注意点を紹介します。

空室リスク

アパート経営で一番の注意点は空室リスクです。退去者が出ても、次の入居者様が決まるまで一時的に空室になっている分にはそれほど問題ありません。しかし、いつまで経っても空室が埋まらない状況が続けば、それだけ家賃収入が減ったままです。

家賃収入が減っても、アパートローンを組んで物件を購入していれば返済は続けなければなりません。ローンの返済以外にも日々維持管理費がかかったり、年数が経過すれば修繕費用も必要になったりします。空室が増えれば増えるだけ収益が減り、赤字に転じることでほかの所得から資金の補填が必要になることもあり得ます。

空室リスクを避けるためには、つねに入居率を上げておくことが課題になります。アパート経営を始めるときは利便性が良く、賃貸需要のある立地の物件を選ぶことが大事です。また、時代に合った仕様、設備を整えた空間を用意することも意識する必要があります。

①入居者募集力、②賃貸仲介の対応力、③管理対応(入居者管理/建物管理)、④設備・工事対応の『4つの空室対策』のノウハウを持つ空室対策に強い賃貸管理会社に委託することも重要になります。

家賃滞納リスク

空室リスクとともに、注意しなければならないのが家賃滞納リスクです。いくら空室が発生していなくても、入居者様が家賃を払ってくれなくては収益を上げられません。家賃滞納者が発生すると、入居者様本人への督促を行ったり、連帯保証人などに連絡をしたりなど、回収のための労力は膨大なものになります。

家賃が入ってこないこと自体は空室があるのと同じ状態です。しかし、空室ならば新しい入居者様を探すことができますが、家賃滞納者が入居している状態では新規の入居者募集もできません。家賃を滞納しているからといって、すぐに退去を求められるわけではなく、もし家賃の支払いに応じてくれなければ訴訟になる場合もあります。

また、回収できない家賃は未収金に計上されるため帳簿上は利益となり、課税対象になります。家賃滞納リスクを最小限に抑えるためには、入居者様の事前審査が重要になります。入居申込書を確認して嘘や矛盾がないか、滞納しそうなリスクはないかなど、未然に滞納しそうな方を見極めることが大事です。また、滞納に備えた保険や保証の利用を検討してもいいでしょう。

老朽化リスク・工事/修繕リスク

アパートも形あるものに違いはなく、時間の経過とともに老朽化することは避けられません。経年劣化が進むと耐用年数に準じた修繕箇所が発生してくるため、工事にかかる費用が発生するリスクも考えておく必要があります。

築年数が浅いうちは壁紙やフローリングの張り替えなどで済んでいても、そのうちエアコンの取り替えや水回りの取り替え、外壁や屋根の塗り替えなど、徐々に工事の規模も大きくなります。当然、工事や修繕にかかる諸費用も増えていくでしょう。

経年劣化が進むと資産価値が下がり、入居者様の募集ができても決まりづらくなります。もし、周囲に新築のアパートやマンションが建てばどうしても新しいものより条件が不利になり、経年劣化が進んだ物件は空室が発生しがちになることも少なくありません。

老朽化リスクや工事・修繕のリスクに対応するためには、あらかじめ修繕積立金を積み立てておくことが大事です。また、物件に最適な賃貸経営を実現するために、計画的に収支を考えた設備交換やリフォーム計画を立て、適切な時期に実施する必要があります。

アパート購入の資金計画

アパートを健全に経営していくためには、綿密な資金計画が必要です。この段落ではアパート購入にかかる資金や諸費用について解説します。

自己資金(頭金)を10~30%用意する

アパート購入を検討していると、どのくらい自己資金を準備しておけばいいのか気になっているかもしれません。自己資金を準備せずフルローンという戦略もありますが、現在の金融機関の厳しい融資姿勢では非常に困難です。仮に融資に成功したとしても、リスクがとても大きいので投資上級者向けといえます。

一般的には自己資金(頭金)として、建築や購入にかかる費用総額の10~30%は用意する必要があります。例えば、5,000万円のアパートを建てる(購入する)場合は、500~1,500万円の自己資金が必要です。

自己資金で足りない分は、次で説明するアパートローンでカバーすることになります。ただ、融資条件や融資上減額、審査の基準は金融機関によって違いがあり、自己資金が少ないと通らない可能性もあります。ローンの金利分の負担を考えても、できるだけ自己資金を多く確保して月々の返済金額を抑えることが大切です。

アパートローンの種類

アパートローンの種類はいくつかあり、そのひとつが保証会社を通した一般的なパッケージ型アパートローンです。都市銀行や地方銀行、信用金庫・信用組合などの民間金融機関と日本政策金融公庫のアパートローンがあります。

ほかにも金融機関が独自に資金を調達してリスクも負担するオーダーメイド型プロパーローンや、不動産会社と提携している提携ローンなどもあります。変動金利型や固定金利型、固定金利選択型など金利にも複数の種類があるため、アパート購入に向けて、どの金融機関のどのローンを受けるのかしっかり検討することが大切です。

アパート購入時の諸費用・税金

アパート購入時には、土地や建物などの物件価格以外にも、さまざまな諸費用や税金が発生します。忘れずに抑えておいてください。

不動産仲介手数料

中古アパートを購入する際、物件を仲介してくれる不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。アパートを新築する場合、自分で所有している土地に建てるのなら仲介手数料はかかりません。新たに土地を購入するケースでは、土地の売買を仲介した不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が設けられており、取引価格が400万円以上の物件では「物件価格×3%+6万円+消費税」で算出されます。

登記費用(登録免許税など)

新たにアパートを所有することになったら、法務局で登記を行う際の登記費用も必要です。登記費用にはいくつか種類があり、中古アパートを購入したときは所有権移転登記、新築の場合は所有権保存登記をします。

アパートローンを組んだときは抵当権設定登記も行うことになり、それぞれの登録免許税が費用としてかかります。手続きを司法書士に依頼したときは、司法書士報酬も必要です。

印紙税

印紙税は土地や中古アパートを購入するときに交わされる不動産売買契約書や、アパートを新築するときに交わす建築工事請負契約書などの課税文書にかかる税金です。契約書に記載された取引金額や請負金額によって印紙税が課されるため、あらかじめ確認しておきましょう。契約書に印紙を貼付することで税金を納めたことになります。

ローン手数料

ローン手数料は、アパートローンを設定するために金融機関に支払う手数料です。事務手数料などを含むものですが、どのくらいの金額になるのか、定額制なのか、借入額によって手数料が変わるのかなど、諸条件は金融機関によって異なります。借入金額に応じて保証料がかかることもあるため、諸費用の負担がどのくらいになるのか合わせて確認しておきましょう。

不動産所得税

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入するときに1度だけかかる税金です。金額は物件の固定資産税評価額×税率(3%)で算出されます。(2024年3月31日までに取得した宅地については、不動産取得税を2分の1とする特例措置があります。)

不動産取得税は取引時に納めるものではなく、数ヶ月から半年後くらい、少なくとも1年以内には通知が送付されてきます。実際にアパートを新築したときや中古アパートを購入したときから少し間が空くため、忘れないようにしましょう。

アパート経営成功の秘訣

アパート経営を成功に導くための秘訣には、どのようなものがあるのでしょうか。

競争力ある立地を選択する

アパートのような収益物件は、何よりも立地が大事です。いくら設備に力を入れた魅力のあるアパートを建てても、賃貸需要のない場所に建つ物件では入居者様の獲得が難しいかもしれません。同じ条件を備えたアパートが2棟ある場合、当然いい立地に建つアパートのほうが競争力はあります。

例えば、電車で都市部に通勤・通学する方が多い地域なら、駅にアクセスしやすいことが重要になるでしょう。一方で、車移動が中心のファミリー層が多い地域なら、子どもが通う学校に近い立地や車で買い物に出かけやすい場所などに需要があるかもしれません。どちらにしても、その土地で暮らす方たちにとって利便性があるかどうかがポイントです。

1棟アパートを建てよう、または中古物件を購入しようと思っている場所が本当にアパート経営に向いているのかを把握するためには、市場調査や現地調査を行うことが重要になります。立地の特徴やリスク、ターゲットとなる入居者様の層や家賃相場などを詳しく調べ、将来性のある立地を選択することが大事です。

綿密な収支計画を立てる

市場調査や現地調査でアパート経営に向いていると確認できたら、現実的なプランを練っていく段階に入ります。アパートの建築や購入には数千万円や、ときには数億円にもなる多額の資金が必要です。

自己資金をどれだけ準備しなければならないかは、事業規模や家賃相場などによっても変わってきます。金融機関からの融資でどのくらい資金を調達できるか、ローンの返済は余裕を持ってできるのかなども重要です。当初の資金計画表やPL(損益計算書)、BS(貸借対照表)などを事前にシミュレーションし、きめ細かい収支計画を立てましょう。

アパートを所有していると固定資産税や都市計画税などの税金、保険料や水道光熱費や修繕費など、さまざまな諸経費も発生します。アパートを新築するときだけではなく、20年、30年先を見据えた長期スパンのキャッシュフロー想定表も作成しておいたほうがいいでしょう。

定期的に必要になる支出や空室リスク、老朽化リスク、家賃相場下落リスクなども盛り込み、20~30年経っても利益を上げられているかどうかを把握しておくことが大切です。

信頼できる賃貸管理会社を選ぶ

アパートを運営していると、専門的な知見が必要になる場面が出てきます。例えばアパート経営のリスクで解説したような、空室リスクや老朽化リスクへの対応です。空室対策を的確に行うためには、アパートが建つ地域の需要動向や近隣物件、家賃相場を把握しているなど、地域事情に精通していることが求められます。

効果的な入居者様募集活動を行うノウハウを持っていることも大事です。年数が経過してきたら、あらためて入居者様のニーズや家賃相場が変化していないか、競合物件の状況はどうなっているのかなども確認しなければなりません。その結果、未来を見すえて修繕を行ったほうが、物件の魅力を引き出せることもあります。

家賃滞納者への対応も難しい問題です。支払いの督促をしても入金されない場合、少額訴訟や立ち退き訴訟にまで発展することもあり得ます。すべての対応をオーナー様自ら行うのは難しく、多大な労力を要するでしょう。さまざまなリスクに備えつつ、健全なアパート運営をしていくためには、信頼できる賃貸管理会社を選ぶ必要があります。

まとめ

マンション経営やアパート経営は、不動産投資の中で王道の方法です。ただ、リスクが全くないわけではなく、将来にわたって収益を上げられる運営をするためには、経験や実績が豊富で賃貸経営を幅広くサポートできる賃貸管理会社が味方になってくれると力強いでしょう。

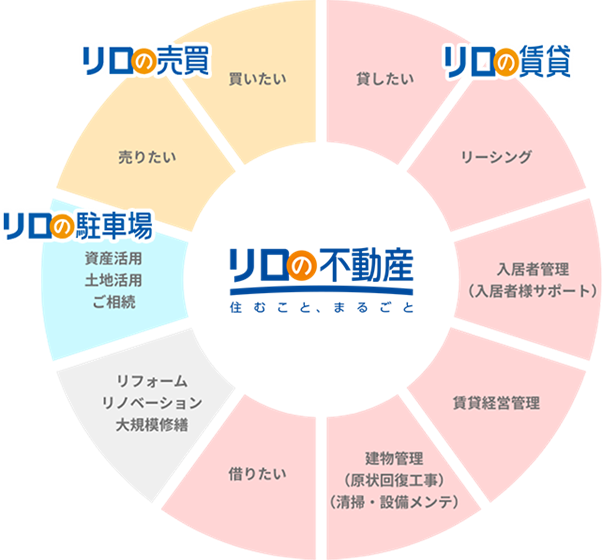

【リロの不動産・リロの売買】はアパートの購入はもちろん、取得後の運営は空室対策に強い賃貸管理でフォローいたします。修繕リスクについても、入居者ニーズを反映して空室改善に寄与する工事を最小限のコストで対応します。

節税や相続の専門パートナーとオーナー様をフォローする体制を備えます。売却の際は資産拡大を希望されている管理オーナー様にご紹介することも、買取のご相談をいただくことも可能です。

アパート経営についてお考えなら、【リロの不動産・リロの売買】におまかせください。

関連する記事はこちら

失敗しない不動産投資の秘訣とは?メリットとリスクを徹底検証!

賃貸マンションの一棟買いはあり? アパート経営・区分マンション経営との徹底比較

マンション一棟買いの成功ポイントと指標にする利回り!メリット・デメリットや注意点

収益物件の買い方!不動産投資の物件購入は目的設定と情報収集が重要な理由

木造一棟アパートの購入から始める不動産投資!メリット・デメリットと投資戦略

アパート一棟買い・マンション一棟買いを数字で判断!一棟投資成功に向けたポイントを解説

現金一括購入とローン活用によるアパート経営の違い!不動産投資判断のポイントを解説

アパート購入費用はいくら? アパート経営の費用と注意点を徹底解剖

賃貸アパートの値段はいくら? 一棟買いのメリットと不動産投資ローンの基本を解説

収益物件購入時の注意点とは? 収益物件の種類とリスクへの対策を解説

【事例付】中古アパートを購入するときの注意点と対策を事例と一緒に徹底解説

一棟アパート購入から始める不動産投資!成功者が確認する指標と利回りも解説

おすすめのサービス

おすすめのお役立ち情報

この記事を書いた人

秋山領祐(編集長)

秋山領祐(編集長)

【生年月日】昭和55年10月28日。

【出身地】長野県上田市。

【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。

【担当・経験】

デジタルマーケティングとリブランディングを担当。

分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。

リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。