マスターリース契約とは? サブリースとの違いや活用ポイントを事例で解説

2025.11.11

新たに物件を購入して不動産投資を始めようとするとき、「マスターリース契約」という言葉を耳にすることがあります。マスターリース契約は、賃貸物件のオーナー様と賃貸管理会社の間で締結される一括借上契約ですが、どのような内容の契約なのでしょうか。

この記事では、不動産投資におけるマスターリース契約の概略や、似たような場面で使われる「サブリース契約」との違いなどを解説します。あわせて、マスターリース契約のメリット・デメリット、活用が有利な場面、依頼する賃貸管理会社選びのポイントなども紹介します。

▼この記事の内容

●マスターリース契約とは、オーナー様とサブリース会社との間で締結される一括借上契約。賃貸住宅管理業法においては、「特定賃貸借契約」と定義されている。

●マスターリース契約と比較した一般管理委託契約のメリットは収益性の高さ。一般管理委託契約はオーナー様の自由度が高い反面、マスターリース契約に比べてリスクを負いやすいというデメリットがある。

●マスターリース契約とサブリース契約の違いは、契約主体の違い。マスターリース契約はオーナー様とサブリース会社との間で締結されるもので、サブリース契約は、サブリース会社と入居者様との間で締結されるもの。

●マスターリースのメリットとしては、空室リスク・家賃滞納リスク対策となり安定した賃料収入の確保できる点、契約関連業務が大幅に省ける点がある。

●マスターリースのデメリットとしては、一般の管理より賃料収入が減少する点、オーナー様からの契約解除が困難な点、賃料減額を請求される可能性がある点がある。

●マスターリースの活用が有利な場面として、空室リスクが予想される地方物件、料率の低い都市物件、新築で竣工時から賃料収入を得たい場合がある。

●マスターリースの2025年問題とは、相続税法改正の影響でマスターリース物件が急増した2015年からちょうど10年に当たり、サブリース会社から賃料減額の請求を受けるオーナー様が急増するのではないかと見込まれている問題。

●マスターリース契約で確認すべきポイントは、マスターリース契約期間、解約条項、借上家賃の当初固定期間、オーナー様に支払われる借上家賃の料率、原状回復費用・広告費用のオーナー様負担がある。

●サブリース会社を選ぶポイントは、提案内容と契約内容に納得できるか、賃貸管理会社としての実績はどうか、財務状況が健全かどうかを確認する。

目次

マスターリース契約とは

マスターリース契約とは、どのような契約形態なのでしょうか。また、どのような特徴があるのでしょうか。ここでは、マスターリース契約の基本情報について解説します。

マスターリース契約と関連した記事については、こちらを参照してください。

賃貸経営における滞納保証とは? 家賃保証や一括借上との違いを解説

マスターリース契約の概略

マスターリース契約は、賃貸物件のオーナー様と賃貸管理会社(サブリース会社)との間で締結される契約です。別の言い方では、一括借上契約となります。マスターリース契約を締結すると、賃貸管理会社はオーナー様から対象となる収益物件を一括で借上げ、独自に入居者様を募集して転貸借します。

上記の「賃貸管理会社が物件を一括借上し、入居者様に転貸借する」契約形態のことを、一般的にサブリース方式と呼びます。後ほど詳しく解説しますが、サブリース方式における契約は、オーナー様・賃貸管理会社間と賃貸管理会社・入居者様間の2本です。マスターリース契約は前者に該当します。

特定賃貸借契約

賃貸住宅の管理業務を適正化する目的で定められている賃貸住宅管理業法において、マスターリース契約は「特定賃貸借契約」と呼ばれます。同法では、特定賃貸借契約を次のように定義しています。

賃貸住宅管理業法 第2条第2項

この法律において「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。

上記を踏まえると、特定賃貸借契約(マスターリース契約)とは、次の2点を満たす契約を指します。

●オーナー様(賃貸人)とサブリース会社(賃借人)の間で締結されること

●賃借人が、事業として第三者に転貸借するために締結すること

例えば、一時的に転貸借するために契約を結んだとしても、事業として継続的に転貸借するものでなければ、マスターリース契約には当たりません。

賃料保証型とパススルー型

マスターリース契約は、大きく分けて「賃料保証型(賃料固定型)」と「パススルー型」の2種類があります。2つの特徴は次のとおりです。

マスターリース契約の2つの種類

| 賃料保証型 | ・転貸借の対象となる物件に入居者様がいるかどうかに関係なく、毎月一定の家賃をサブリース会社からオーナー様へ支払う契約形態。「賃料固定型」とも。 ・オーナー様は空室リスクを追わずにすむ反面、入居率が高くなっても入ってくる収入は変わらない。 |

| パススルー型 | ・実際の入居者様からの家賃収入に応じて、サブリース会社からオーナー様へ支払う家賃が変動する契約形態。「実質賃料連動型」とも。 ・入居率が高まるほどオーナー様の収入も増えるが、一定の空室リスクを負うことになる。 |

賃料保証型とパススルー型では、収入の決まり方と空室リスクの有無が異なります。マスターリース契約を締結する際は、物件の特性に応じて、適切な形態を選びましょう。

マスターリース契約と一般管理委託契約の違い

賃貸経営における管理形態としては、マスターリース契約のほかに一般管理委託契約があります。ここでは、マスターリース契約と一般管理委託契約の違いや、一般管理委託契約のメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

一般管理委託の仕組み

一般管理委託の場合、オーナー様は賃貸管理会社と一般管理委託契約を締結します。賃貸管理会社は契約の内容に基づき、入居者管理や建物管理をオーナー様に代わって実施します。管理業務のすべてを一括して任せることも、一部のみに限定して任せることも可能です。

マスターリース契約では、入居者様との賃貸借契約(サブリース契約)を締結するのがサブリース会社であるのに対し、一般管理委託契約ではオーナー様が入居者様と直接賃貸借契約を締結するのが大きな違いです。

一般管理委託における賃貸管理会社はあくまで管理業務を代行する立場であり、家賃設定や敷金・礼金の設定、物件のリフォーム・リノベーションの実施などの経営判断はオーナー様が担います。また、物件の空室リスクを負うのもオーナー様です。

2つの管理形態を比べると、オーナー様が得る収入の形態にも違いがあります。マスターリース契約ではサブリース会社からオーナー様へ家賃が支払われるのに対し、一般管理委託契約では入居者様からオーナー様へ直接家賃が支払われ、その中から賃貸管理会社へ支払う委託手数料を捻出する仕組みです。

一般管理委託のメリット

マスターリース契約と比較した一般管理委託契約のメリットとして、最初に挙げられるのが収益性の高さです。

一般管理委託契約では、管理業務を行う賃貸管理会社に対して毎月委託手数料を支払う必要がありますが、その額は家賃収入の5%程度が相場とされます。一方、マスターリース契約におけるサブリース会社の取り分は、家賃の10〜20%程度というのが一般的です。このように、一般管理委託契約のほうが高い収益性を見込むことができ、オーナー様のキャッシュフローも良くなるでしょう。

家賃や敷金・礼金といった賃貸条件をオーナー様で決められるなど、賃貸経営の自由度が高い点も一般管理委託契約のメリットといえます。オーナー様の裁量で条件を設定できるため、マーケットや自分の経済状況に合わせた、柔軟な賃貸経営を行えるでしょう。

一般管理委託契約の場合、契約内容にもよりますが、オーナー様の判断で賃貸管理会社を切り替えることもできます。オーナー様の意向をしっかりと汲み取り、入居率や入居者満足度を高く維持できる賃貸管理会社に任せられれば、安定した賃貸経営を実現できます。

一般管理委託のデメリット

一般管理委託契約はオーナー様の自由度が高い反面、マスターリース契約に比べてリスクを負いやすいというデメリットがあります。

サブリース会社が入居者様と賃貸借契約を締結するマスターリース契約と異なり、一般管理委託契約では、オーナー様が直接入居者様と賃貸借契約を締結します。そのため、空室や家賃滞納が発生すれば、オーナー様の家賃収入にダイレクトに影響するのです。家賃を滞納し続ける入居者様がいる場合、強制退去させるにはかなりの時間と手間がかかるため、オーナー様にとって大きな負担となる可能性があります。

経営の自由度が高いということは、裏を返せば、それだけ管理に労力がかかるということです。日常の管理業務は賃貸管理会社に任せられるとはいえ、マスターリース契約に比べ、オーナー様が判断しなければならない場面は多くなります。本業が忙しい方や複数の物件を所有している方からすれば、面倒に感じることもあるでしょう。

マスターリース契約とサブリース契約の違い

不動産投資の実務においては、マスターリース契約という用語よりも「サブリース契約」という用語のほうが、広く普及しています。似たような場面で使われる、マスターリース契約とサブリース契約はどのように違うのか見ていきましょう。

契約主体の違い

実務上、マスターリース契約とサブリース契約は同じような意味で使われる場面が多いですが、正確には契約主体が異なります。

先述のとおり、マスターリース契約は、オーナー様とサブリース会社との間で締結されるものであり、賃貸人はオーナー様、賃借人はサブリース会社です。一方のサブリース契約は、サブリース会社と入居者様との間で締結されるものであり、賃貸人はサブリース会社、賃借人は入居者様となります。「サブリース」とは転貸借のことです。

マスターリース契約とサブリース契約の契約主体

| 賃貸人 | 賃借人 | |

| マスターリース契約 | オーナー様 | サブリース会社 |

| サブリース契約 | サブリース会社 | 入居者様 |

マスターリース契約は「原賃貸借契約」、サブリース契約は「転貸借契約」とも呼ばれます。両者はセットで締結する必要があり、どちらか一方では成立しません。このことから、2つの契約がセットになった契約形態を「サブリース方式」と呼ぶのです。

賃料の流れと管理業務

マスターリース契約では、賃借人であるサブリース会社から、賃貸人であるオーナー様に対して賃料が支払われます。先ほど紹介したとおり、賃料保証型では毎月固定の賃料が支払われ、パススルー型では、実際の家賃収入に連動した賃料が支払われる仕組みです。

サブリース契約では、賃借人である入居者様から、賃貸人であるサブリース会社に家賃が支払われます。入居者様から見れば、通常オーナー様に支払う家賃を、サブリース会社へ支払うことになります。

マスターリース契約を締結すると、サブリース会社が物件の管理も全面的に受託します。入居者管理・建物管理ともにサブリース会社が行うため、オーナー様にとって手間がかかりません。

マスターリースのメリット

マスターリース契約を締結することで、賃貸物件のオーナー様にとっては、次のようなメリットが期待できます。

安定した賃料収入の確保

賃料保証型のマスターリース契約の場合、入居者様の有無にかかわらず、サブリース会社からオーナー様へ毎月一定の賃料が支払われます。入居率が低下しても、安定的な家賃収入を得ることができるので、空室リスクを考える必要がない点は大きなメリットです。

また、家賃を滞納する入居者様がいた場合、支払いを督促するのはサブリース会社の役割です。家賃滞納があっても、オーナー様はサブリース会社から、あらかじめ取り決めた賃料を毎月得続けることができます。

このように、空室リスクと家賃滞納リスクを気にせず、安定的に賃料収入を確保できるのがマスターリース契約の最大の魅力です。

契約関連業務が省ける

通常の賃貸経営では、オーナー様が、各入居者様と個別に賃貸借契約を締結する必要があります。賃貸管理会社に入居者管理を委託するとしても、入居者様の審査や契約管理など、オーナー様側で対応しなければならない事項も少なくありません。

一方、マスターリース契約においては、オーナー様が締結するのはサブリース会社との契約のみです。入居者様との個別の契約はサブリース会社が締結するので、オーナー様は契約業務の手間を大きく省けます。

加えて、入居者様の入居・退去に関わる事前準備や立ち会いなども、すべてサブリース会社に任せることが可能です。入れ替わり発生時にかかる手間も大幅に削減できます。

マスターリースのデメリット

マスターリース契約にはメリットがある反面、気を付けなければならないデメリットも存在します。次に紹介する点もしっかり認識しておきましょう。

一般の管理より賃料収入が減少する

通常の賃貸経営でも、管理業務を賃貸管理会社へ委託すれば、毎月管理委託手数料を支払う必要があります。しかし、その金額は家賃収入の5%程度というのが一般的です。

これに対し、マスターリースでは家賃収入から手数料が差し引かれ、残りがオーナー様への賃料として振り込まれます。

マスターリースの手数料は、通常の管理委託手数料に比べて高い傾向にあるため、最終的な収入は、通常の賃貸借と比較して10〜30%ほど減少するケースが多くなっています。手数料は会社によって異なるものの、収入が低下することに変わりはありません。

マスターリース契約は、安定的な収入を得られる反面、長期的な利益は減少することを理解しておきましょう。

オーナー様からの契約解除が困難

マスターリース契約で気を付けなければならないのが、サブリース会社からの契約解除は比較的しやすい一方、オーナー様からの契約解除は非常にハードルが高いという点です。

なぜなら、マスターリース契約においては、オーナー様が賃貸人、サブリース会社が賃借人の関係にあるためです。賃借人は、借地借家法において権利が強く保護されています。そのため、マスターリース契約でも、サブリース会社を簡単に追い出すことができないのです。

なお、オーナー様から契約解除するには「正当事由」が必要とされます。正当な事由と認められるケースは限られているため、通常のケースでは、契約解除はほぼ不可能です。詳細は後の章で解説します。

賃料減額を請求される可能性

サブリース会社が賃借人であるという点は、賃料面でもデメリットになり得ます。賃料保証型のサブリース契約は、入居率に関係なく一定の賃料収入を得られるのがメリットと紹介しましたが、契約期間中ずっと賃料が保証されているわけではありません。

なぜなら、賃借人であるサブリース会社には、借地借家法における賃料減額請求権が適用されるからです。賃料減額請求権とは、賃借人側からの一方的な意思表示によって、現況に応じた適正賃料へと見直す権利のこと。請求が認められる可能性がある条件として、不動産価格の変動、経済事情の変化、近隣賃料相場の下落などが挙げられます。

上記を根拠にサブリース会社から賃料減額を請求されると、多くのケースで断れません。結果的に、想定した家賃収入が得られず、収支が悪化する恐れがあります。

マスターリースの活用が有利な場面とは

上で見てきたように、マスターリースにはメリット・デメリットの両面があります。メリットを活かせるのはどのようなケースなのか、具体的に紹介しましょう。

空室リスクが予想される地方物件

地価の安い地方にある物件は、価格が安く表面利回りが高いため、一見すると投資対象として魅力的に見えます。しかし、地方は賃貸ニーズが限定的で、都市部に比べて空室リスクが高い傾向があります。

通常の賃貸経営だと、高い空室率がネックとなり、収益性が悪くなる恐れもあります。賃料保証型のマスターリース契約を締結すれば、空室が増えても一定の賃料収入を得ることができるので、安定した賃貸経営を実現できるでしょう。

ただし、周辺賃料相場や市況の悪化により、途中で賃料減額を請求される可能性は否定できません。

料率の低い都市物件

都市部の比較的人気の高い地域に立地する物件などは、空室リスクの低さから、サブリース手数料の料率が低く設定されるケースが多くなっています。一般的なマスターリースでは、手数料を除いた実質的な賃料は元の70〜90%程度となりますが、都市部の物件では90%程度に高まります。

こうした物件は、空室リスクが低いとはいえ、一定の空室や家賃滞納は避けられません。賃貸管理会社へ管理委託手数料を支払うことも考慮すると、むしろ90%の賃料で一括借上にしたほうが、コストパフォーマンスが高い可能性もあります。

新築で竣工時から賃料収入を得たい場合

新築物件で賃貸経営をスタートするケースでは、竣工時は全室空室の状態から、新たに入居者様を募集しなければなりません。竣工してから入居者様が決まるまでの間は収入が入らないことに加え、満室になるまでにはさらなる時間を要するかもしれません。

一方、マスターリース契約を締結すれば、直後から一定の賃料収入を得ることができます。新築物件でも竣工時点から賃料収入を得たいのであれば、サブリース手数料を考慮しても、マスターリースを選択するのが適しています。

オーナー様が海外に居住している場合

海外居住のオーナー様の国内所有物件に関して、賃貸管理や税務などを賃貸管理会社に任せたいという場合も、マスターリース契約を活用するのがおすすめです。

海外居住のオーナー様は日本の「非居住者」という扱いになります。非居住者とは、1年以上日本に住所のない状態が続いている方のことです。非居住者が所有する賃貸住宅を、個人が自己居住もしくは親族の居住のために借りる場合には、通常の賃貸借契約と何ら変わりはありません。問題になるのは、社宅利用などで法人が賃貸住宅を借りるケースです。

オーナー様が海外居住であっても、2025年10月時点では国内の物件で発生した家賃収入に対して、日本の税制が適用されます。具体的には、家賃の20.42%(所得税・復興特別所得税)を納めなければなりません。このとき、賃借人が法人の場合には、オーナー様の申告漏れを防ぐために「賃借人が家賃の20.42%を源泉徴収で納付する」というルールがあるのです。

法人は源泉徴収の面倒な手続きを毎回行わなければならないため、非居住者の所有物件を避ける傾向にあります。

マスターリース契約を結べば、サブリース会社が賃借人となるので、源泉徴収の義務もサブリース会社が負います。入居者様の面倒な手続きが不要となり、ターゲットを法人に広げることができるでしょう。

マスターリース契約解除のための正当事由とは

マスターリースのデメリットの一つとして、オーナー様からの契約解除に「正当事由」を求められることが挙げられます。これが契約解除のハードルを高めています。正当事由とは一体何なのか見ていきましょう。

マスターリース契約解除には正当事由が必要

マスターリース契約では、サブリース会社が賃借人の立場になるため、賃貸人であるオーナー様側から契約解除するには「正当事由」が必要です。正当事由とは、賃貸人が契約を解除するために求められる合理的な理由のことを指します。

正当事由に関して、借地借家法第28条では次のように定められています。

借地借家法 第28条

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

出典:e-Gov 借地借家法

上記の条文を踏まえると、正当事由かどうかは、以下の5つのポイントをベースに判断されるといえるでしょう。

・賃貸人が建物の使用を必要とする事情

・契約解除を通知するに至るまでの経過

・建物の利用状況

・建物の現況

・賃貸人から賃借人への財産上の給付をする旨を申し出た場合、その内容

ただし、実際に正当事由に該当するかどうかは、具体的な状況や裁判所の判断によって異なります。契約解除を考える際には、弁護士などの専門家の意見を参考にするのが得策です。正当事由が認められるケースとしては、次のような事例があります。

オーナー様自身または親族の居住

何かしらの理由で、オーナー様や親族が物件に居住する必要が生じた場合、正当事由として認められることがあります。具体例を挙げると次のとおりです。

・オーナー様が住んでいた家を諸事情により手放し、物件に住まざるを得なくなった

・オーナー様が海外から帰国し、住む場所が必要になった

こうした理由で契約解除を求める場合、必要性の証明が求められます。また、正当事由が認められた場合でも、立ち退き料の支払い(財産上の給付)が発生する可能性はあります。

物件の老朽化

建物が老朽化していて、入居者様の生活に危険が生じるリスクがある場合、取り壊しや大規模な修繕が必要となります。こうした工事は、入居者様に立ち退いてもらわないと実施できないため、正当事由として認められるケースがあります。

このとき、単に老朽化が進んでいるというだけでは、理由として弱いでしょう。耐震診断によって明らかな耐震性不足が指摘された、築年数が古く新耐震基準に適合していないなど、老朽化による重大なリスクを抱えていることを証明できると、正当性が認められやすくなります。

経済的理由

オーナー様の経済的な理由で、物件を売却せざるを得なくなった場合も、マスターリースの契約解除における正当事由として認められる可能性があります。例えば、次のような事例が挙げられます。

・オーナー様の収入減などにより、ローン返済が困難になった

・オーナー様の収支が急激に悪化し、売却資金を生活費にあてる必要がある

・老朽化した自宅を改修する費用を確保するために、物件を売却する必要がある

これらの理由は、オーナー様の生活を守るためにやむを得ないものであることから、必要性が明確である場合、裁判所も正当な事由として理解を示すことが多いでしょう。

立退き料の支払い

借地借家法の条文で確認したように、サブリース会社に対して立ち退き料(違約金)を支払うことで、マスターリース契約を解除できる場合もあります。

契約解除によって、サブリース会社は得られたはずの利益を失うことになります。そこで、オーナー様がサブリース会社の損失を補えるだけの、十分な金銭的補償を負担できれば、解約できる可能性があるのです。

なお、ほかの正当事由で解約する場合でも、立ち退き料の支払いが発生するケースが一般的です。

公共事業による立ち退き

物件のある場所で公共事業が行われるため、行政から立ち退きを要請された場合も、正当事由として認められる可能性があります。具体的には、再開発事業や土地区画整理事業、道路工事などが挙げられます。公共事業による立ち退きには強制力があり、原則売却せざるを得ないため、正当性は高いといえるでしょう。

ただし、再開発事業などが完成すれば、付近の地価や人気が上がり、結果的にオーナー様の利益につながる場合があります。サブリース会社側からすれば、今後得られるはずだった利益を手放すことになるため、高い立ち退き料を請求される可能性がある点には注意が必要です。

マスターリースの事例紹介

マスターリース契約では、契約解除以外にもトラブルが発生することがあります。ここでは、実際にあったトラブルの事例と、マスターリース契約から通常の賃貸管理に変更して成功した事例を紹介します。

サブリース会社の倒産で賃料未払いが発生するトラブル

マスターリース契約による賃貸経営は、サブリース会社から安定的に賃料を受け取れることが大前提です。しかし、サブリース会社も民間企業なので、当然倒産リスクがあります。マスターリース契約を締結したものの、サブリース会社が倒産してしまい、保証賃料を受け取れなくなったというトラブルも少なからず存在します。

有名な事例が、2018年に発生して社会問題化した、女性専用シェアハウスを展開するサブリース会社の倒産です。

この事例では、サブリース会社は根拠なくオーナー様に高額な賃料を保証していました。運営は初期の段階からつまづき、入居者様からサブリース会社に入る賃料収入よりオーナー様に支払う分のほうが多い逆ザヤ状態に陥ります。

資金不足に陥った会社は、オーナー様に対して大幅な賃料減額請求を行うようになり、ついには保証賃料の支払いがストップしてしまいました。これにより、賃料収入が入らなくなった多くのオーナー様が、ローンを返済できなくなる事態に発展しました。結局、同社は倒産してしまい、オーナー様は未払い賃料を回収できなくなってしまったのです。

こうしたトラブルを防ぐには、後で紹介するポイントを踏まえ、信頼できるサブリース会社を選ぶことが大切です。

マスターリースから集金管理への賃料増加の事例

メリットもあるマスターリース契約ですが、先述のとおり、一般管理に比べて賃料が低くなる傾向です。そのため、マスターリース契約をやめて一般管理に変更することで、賃料アップを実現できるケースもあります。

茨城県坂東市の1棟アパートの事例では、新築から続けてきたサブリース契約を解約。【リロの不動産】のサポートにより、集金管理パターンでの収支表を新たに作成し、ビルメンテナンスの項目や費用についても見直しが実施されました。

その結果、管理委託手数料やビルマネジメントにかかる費用が大きく圧縮され、オーナー様の月額収入は約5万円アップしました。

サブリースから集金管理へ変更で収入が月額で約50000円増加!

マスターリースで事業用物件の空室リスクを解消した事例

居住用物件だけでなく事業用物件でも、マスターリースを活用することで、空室リスクを解消できる場合があります。

東京都世田谷区の1棟マンションでは、新築時から18年にわたり入居していた1階店舗区画のテナントが退去することになり、不安を感じたオーナー様がマスターリースを希望されました。

「地域に根付き、住民に親しまれ、長く安定的に経営してくれるテナントに入ってもらいたい」とのオーナー様の思いに応えるべく、【リロの不動産】がマスターリース契約を締結。ほどなく決定した後継のテナント様は、地元の商店街を盛り上げる人気店となりました。

事業用物件の空室リスクを解消!商店街を盛り上げるテナント様を誘致

マスターリースから一般管理委託への変更で収益向上した事例

上手に活用すれば効果的なマスターリースですが、依頼する賃貸管理会社によっては、賃料減額によるキャッシュフローの悪化を招くケースもあります。こうした場合、一般管理委託に切り替えることで、収益向上を図れるかもしれません。

埼玉県さいたま市の1棟アパートのオーナー様は、前の賃貸管理会社とサブリース契約を締結していたものの賃料減額があり、賃貸管理会社の切り替えと一般管理委託への契約形態変更を希望していました。

要望を受けた【リロの不動産】は、メリット・デメリットをしっかりとお伝えしたうえで、一般管理委託への変更を実施。再度家賃査定を行い、適正家賃での募集をかけることにより、空室リスクの低減を実現しました。

サブリース変更で収益アップ!需要を捉えたシミュレーションと入居者募集

ほかにも、マスターリースに関連した成功事例が多数あります。マスターリースを検討中の方はぜひ参考にしてください。

大手からの転換!空室のみサブリースで安定収益を確保する賃貸経営!

疎遠だった親族の物件!家賃保証リフォームで賃料アップの空室改善!

事業用物件の空室リスクを解消!商店街を盛り上げるテナント様を誘致

サブリース変更で収益アップ!需要を捉えたシミュレーションと入居者募集

区民住宅の契約終了後は東都で継続!柔軟な管理対応で安定収支を確保

マスターリースの2025年問題とは

不動産投資業界では、近年「マスターリースの2025年問題(サブリース2025年問題)」という問題が取り沙汰されています。マスターリースの2025年問題とはどのような問題なのか、詳しく見ていきましょう。

2025年問題の背景

マスターリースの2025年問題とは、2025年の契約更新によって、マスターリース賃料の大幅値下げに直面する物件が多発すると見込まれる問題のこと。すでにマスターリース契約で賃貸経営を行っているオーナー様にとっては、契約のあり方を考えるべきタイミングになるかもしれません。

この問題には、2016年1月から施行された相続税法改正が大きく関係しています。不動産は相続税評価額が時価よりも低いため、同額の金融資産に比べ、相続税を低く抑えられる傾向にあります。そのため、法改正を前にした2015年ごろ、相続対策として不動産投資をスタートする方が増えました。

特に、マスターリース契約はオーナー様の負担が小さく、賃貸経営が安定しやすいという触れ込みで、盛んに営業が行われました。

2025年は、マスターリース物件が急増した2015年からちょうど10年に当たります。マスターリース契約は、築10年で賃料見直しのタイミングを迎えるケースが多いことから、賃料減額の請求を受けるオーナー様も急増するのではないかと見込まれているのです。

相続税法改正

上で紹介したように、2015年にマスターリース物件が急増した背景には、2015年1月に施行された相続税法改正があります。法改正により、基礎控除の引き下げと税率の見直しが行われたことから、相続税の課税対象が大幅に増加することが見込まれました。

実際、2015年の相続税の課税対象となった被相続人数は前年比83.2%増、課税割合(被相続人全体に占める課税対象の被相続人数の割合)は8.0%で前年比3.6ポイント増と、大幅に増加しています。

法改正によって、これまで相続税とは無縁だった方も含め、相続対策がより身近な課題となりました。しかし、新たに相続対策が必要になった方からすれば、どのような対策を取ればいいのかわからないというのが正直なところ。こうした新たな相続税課税対象者に向けた、手軽でわかりやすい相続対策として、マスターリース物件のビジネスが盛んになりました。

基礎控除の引き下げ

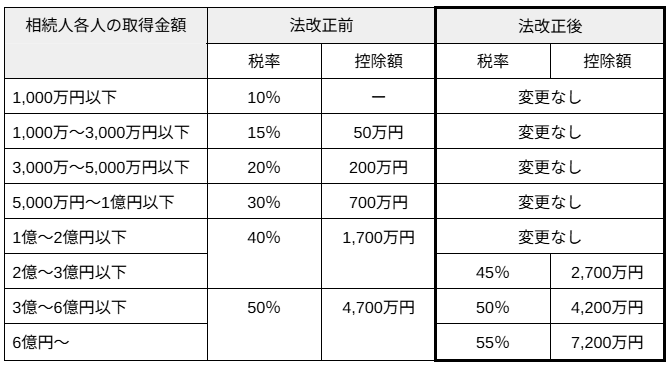

2015年1月の法改正の大きなポイントは2点です。1つ目は、相続税の基礎控除額が引き下げになったこと。具体的には、以下のとおり基礎控除額が変更されました。

(改正前)5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

(改正後)3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

つまり、従来は6,000万円だった最低控除額が、改正後は3,600万円まで引き下げられたのです。引き下げの結果、先ほど紹介したように、相続税課税対象者が大幅に増加しました。

税率の見直し

2016年1月の法改正におけるポイントの2つ目は、相続税率の見直しです。法定相続分に基づく相続人1人当たりの取得金額が1億円超の場合について、税率区分と控除額、最高税率が見直されました。具体的な変更内容は次のとおりです。

これにより、相続遺産の規模が大きい資産家にとっても、相続対策がますます重要になりました。

2025年問題の影響

2025年問題で指摘されるとおり、今後、サブリース会社からオーナー様に対する賃料減額請求は増えると考えられます。大幅な賃料減額により、ローン返済が困難になるなど、賃貸経営に大きな悩みを抱えるオーナー様が出てくる可能性も高いでしょう。

実際に当事者になった場合は、マスターリース契約書の再確認が大切です。「賃料の増減は双方協議のうえ決定する」という意味合いの文言が入っていれば、協議の余地は十分にあります。また、そのような文言が入っていなくても、交渉を行って円満解決を目指すのがベストです。

とはいえ、賃料減額請求は賃借人であるサブリース会社側に有利な仕組みです。立ち行かなくなる前に、専門家へ相談することをおすすめします。

マスターリース契約で確認すべきポイント

マスターリース契約を結ぶ際には、将来のトラブルを避けるため、重要な契約条件を事前にしっかりと確認しておく必要があります。ここでは、特に注意すべき5つのポイントを紹介します。

マスターリース・サブリースにおける注意点に関しては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

サブリースとは?不動産経営や賃貸経営で損しないサブリースの注意点

サブリースの解約ができない原因とは?事例から知る解約方法・トラブル防止法

マスターリース契約期間

マスターリース契約における賃借人は賃貸管理会社であり、正当事由がない限り、基本的にオーナー様からの中途解約は認められません。そのため、契約期間には特に気を付けたいところです。具体的には、契約期間終了がいつか、契約終了に伴う自動更新の設定があるかどうかといった点をチェックしましょう。

マスターリース契約は、10〜30年間の長期で設定されるケースが一般的です。とはいえ、長期の契約期間中、ずっと条件が固定されるわけではありません。

後ほど解説するように、契約期間中の家賃固定期間が別に定められていることも珍しくないほか、更新時に条件が見直されることが契約に定められている場合もあります。思わぬ条件変更でトラブルに発展しないよう、契約期間や契約更新に関する内容を把握し、納得したうえで、事前に合意しておきましょう。

解約条項

前述のとおり、マスターリース契約はオーナー様から契約解除することが難しい契約です。そのため、契約時に契約解除に関する条件や手続きの内容が明確に定義されているか、しっかり確認しておきましょう。

気を付けたいのが、賃貸人からの契約解除に関して違約金の条項が定められているケースです。契約内容を十分確認しないまま締結してしまうと、契約解除しようと思ったとき、高額な違約金を請求される事態になりかねません。違約金の相場は家賃の約6ヶ月分とされており、なかには約12ヶ月分もの違約金が設定されるケースもあります。

違約金のほかにも、解約条項はトラブルの原因になりやすい部分です。将来のトラブルを避けるため、納得できるまで内容を理解したうえで、契約を締結するようにしましょう。

借上家賃の当初固定期間

マスターリース契約では、「家賃保証」をうたって、賃貸管理会社からオーナー様へ毎月支払われる借上家賃が一定期間固定されるのが一般的です。しかし、当初の固定期間が終了すると、家賃が減額され、期待していた収入を得られなくなる可能性があるため注意が必要です。

契約期間が20年や30年といった長期であっても、家賃の当初固定期間は5〜10年程度と短めに設定されるケースも少なくありません。さらに、その後は1〜2年程度で家賃を見直す契約になっていることもあります。こうした内容を十分理解しないまま契約を結んでしまうと、マスターリースの期間が経過すればするほど、オーナー様のキャッシュフローが厳しくなる事態に陥るでしょう。

借上家賃の固定期間が明確に提示されているか、固定期間終了後の家賃見直しについて定められているかどうかも、契約前にチェックしておくべきポイントです。

オーナー様に支払われる借上家賃の料率

マスターリース契約を締結するにあたっては、賃貸管理会社がオーナー様へ支払う家賃の料率について定め、契約に盛り込みます。契約に定められた借上家賃の料率は収益に直結するため、適正な割合になっているかどうか、事前にチェックしておくことが重要です。

借上家賃などを差し引いてオーナー様の手元に残るのは、一般的に入居者様から支払われる家賃の75〜90%程度が相場となっています。相場から大きく外れた料率が提示されるようなら、賃貸管理会社に確認したほうがよいでしょう。

また、何年後かのタイミングで保証家賃が見直されるケースも少なくありません。「当初の保証家賃×料率」で収支がプラスになっていたとしても、将来的に保証家賃が見直されれば、赤字経営に陥ってしまうおそれがあります。更新時に保証家賃を下げられた場合でも、設定された料率で必要な収入を確保できるかどうか、試算しておくと安心です。

原状回復費用・広告費用のオーナー様負担

マスターリース契約でも、通常の賃貸借契約と同様、入居者様が退去された際の原状回復費用や入居者募集にかかる広告費用などを、オーナー様とサブリース会社のどちらが負担するのか、明確にしておく必要があります。マスターリース契約では、サブリース会社が負担するのが一般的ですが、会社や契約内容によってはオーナー様の負担が発生するケースもあるでしょう。

ほかにも、内装や設備が老朽化したときのリフォーム費用や設備交換費用、設備故障時の修繕費用など、オーナー様が負担する費用があるのか、どの範囲まで負担しなければならないかを明らかにしておかなければなりません。

十分に確認しないままでいると、あるタイミングで予想外の費用が発生し、キャッシュフローが悪化してしまうおそれがあります。上記の維持費用はもちろん、イレギュラーでかかる費用がないかどうかも、契約前に確認しておきましょう。

サブリース会社を選ぶポイント

メリット・デメリット両面のあるマスターリースですが、契約する場合は、信頼できるサブリース会社を見つけられるかが重要です。サブリース会社選びで押さえるべきポイントを解説します。

賃貸住宅管理業者として登録しているか

マスターリース契約におけるオーナー様とサブリース会社の間でのトラブルが増えていたことから、2020年6月に「賃貸住宅管理業法」が成立しました。法整備にともない、賃貸住宅管理業に関する登録制度が設けられ、200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者に関しては、国土交通大臣の登録を受けなければならないことになっています。登録を受けるには、一定の基準を満たしていなければなりません。

サブリース会社も基本的に賃貸住宅管理業者と見なされるため、国土交通大臣への登録が求められます。登録を受けたサブリース会社であれば、信頼できる会社である可能性が高いといえるでしょう。

とはいえ、登録を受けているサブリース会社にもさまざまな会社があります。おすすめしたいのは、全国で事業を展開する大手と、地元に根ざした事業を展開する地域密着型の強みを兼ね備えた、ハイブリッド型の賃貸管理会社です。ハイブリッド型の会社に依頼すれば、全国展開の安定した対応を受けられるうえ、地域性を踏まえた適切な値付けや、地域ごとのニーズに適切に応えるバリューアップなども期待できます。

提案内容と契約内容に納得できるか

まず、サブリース会社から提案を受ける際、オーナー様の具体的なニーズに合致しているかどうかを見極めます。疑問点や不安点に対して、リスクやデメリットも含めて、しっかり回答してくれるかどうかもポイントです。説明にわかりづらいところがある、質問したことに対してはっきりと回答してくれない、といった会社は注意しましょう。

また、賃料、委託内容、契約期間、賃料減額請求権、解約条件など、マスターリースに関わる諸条件はすべて契約書で定められます。契約条件や料金体系に意識の相違がないか確認するとともに、説明を受けていない隠れた費用がないかも、事前にチェックしておきましょう。

説明内容に納得ができ、契約内容に問題がない場合にのみ、契約することが大切です。

賃貸管理会社としての実績はどうか

サブリース会社選びにおいては、実績が豊富な会社を選ぶことも重要です。マスターリース契約の実績だけでなく、賃貸管理会社としての運営実績や現場の管理物件の数を確認しましょう。賃貸管理の実績・戸数が多い会社は、多くのノウハウが蓄積していると考えられます。

ただし、マスターリース契約が大半を占める会社だと、それ以外の選択肢が狭まってしまう可能性があります。繰り返しになりますが、マスターリースにはメリット・デメリットの両面があるため、オーナー様の状況に応じて適切な提案をしてくれる会社かどうかが重要な判断ポイントです。

一般管理も含めた賃貸管理全般の実績が豊富な会社なら、豊かな経験に基づく適切な提案と対応が期待できるため、安心感を持てるでしょう。

SNSや口コミでの評判は良いか

第三者からの評価も、信頼できるサブリース会社選びの判断材料になります。会社のWebサイトや資料だけでは、その会社の弱みや問題点といったマイナス面は見えてきません。SNSや口コミサイトなどの書き込みは、実際に契約を結んだり説明を受けたりしたオーナー様の意見である場合も多く、トラブルや強引な営業があれば漏れ伝わるものです。

ただし、SNSの投稿や口コミのすべてが正しい意見だとは限りません。あくまで参考程度にとらえ、さまざまな情報を見比べながら、自分の考えをもって判断しましょう。

財務状況が健全かどうか

先に紹介したように、過去にはサブリース会社が倒産してしまい、賃料支払いが滞った結果、多くのオーナー様がローン返済不能に陥る事態が生じた事例があります。そうした倒産リスクを防ぐため、財務状況が健全かどうかも、サブリース会社選びのポイントになります。

長期家賃保証や高い料率をうたうサブリース会社もあります。しかし、それだけの保証を継続できる企業体力があるのか判断するには、決算報告書や財務諸表をチェックする必要があります。赤字続きだったり、自己資本比率が急激に低下していたりする場合、企業の資金力に問題が生じているのかもしれません。

サブリース会社との付き合いは長期にわたるため、手元の資料や説明だけで判断するのではなく、その会社の「人となり」も確認したうえで契約しましょう。

まとめ

マスターリース(サブリース)契約は、解約のハードルが高い点や賃料減額請求の可能性がある点など、少なからずリスクが存在します。一方、空室の有無に関係なく一定の賃料を受け取れるなど、使い方によってはメリットも多くあります。マスターリースのリスクをできるだけ小さくし、メリットを享受する前提となるのが、信頼できる賃貸管理会社選びです。

【リロの不動産】は、管理物件数約10万戸・約1万名のオーナー様の賃貸管理運営を手がけています。サブリースも一般管理も実績が豊富で、オーナー様のご要望や状況に応じた最適な提案が可能です。

空室リスクや家賃滞納リスクの対策を検討しているオーナー様、サブリースの解約・新規契約を考えているオーナー様のほか、これから賃貸経営を始めたいと考えている方も、ぜひ信頼と実績の【リロの不動産】までお気軽にご相談ください。

関連する記事はこちら

入居者募集のコツとは?契約形態別のメリット・デメリットを解説!

客付けでお困りの不動産オーナー様必見!仲介会社と上手に付き合うコツとは?

空室の原因を解決する『4つの空室対策』とは?14種類の手法を徹底解説!

リーシング・空室対策に強い賃貸管理会社とは?入居者募集力と仲介力から確認

【事例付】一括借り上げとサブリースとの違いやメリット・デメリットを解説

おすすめのサービス

おすすめのお役立ち情報

この記事を書いた人

秋山領祐(編集長)

秋山領祐(編集長)

【生年月日】昭和55年10月28日。

【出身地】長野県上田市。

【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。

【担当・経験】

デジタルマーケティングとリブランディングを担当。

分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。

リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。